マレーシアでの実習指導奮闘記

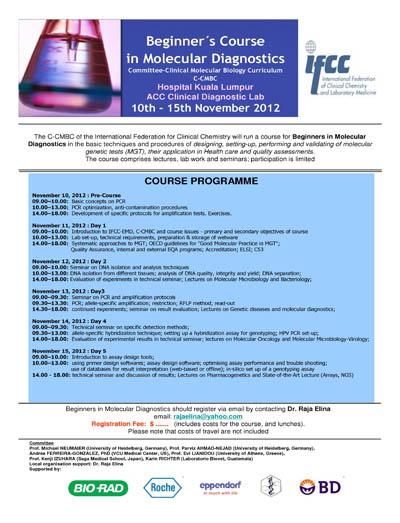

ウルグアイ、グアテマラに引き続いて、2012年11月にマレーシアのクアラルンプールにてIFCCのC-CMBC 活動としての遺伝子検査に関する実習指導を行いました(図1)。

(2013年12月追記:2013年にこのときの実習生が佐賀に研修にやってきました)

これまでのこの活動については他の実習指導奮闘記―我ら国境なき臨床化学者たち―(1,2)を参考にして下さい。マレーシアがどこにある国かについては説明する必要はないでしょう。日本から飛行機で5-6時間程度で行け、時差も1時間だけです。このため、旅行としては非常に楽でした。治安もよく、昨年のグアテマラのように、身の危険を感じることはありませんでした。11月でも最高気温は30℃を超え、雨季であるため毎日のように土砂降りの雨が降っていました。

講師のメンバーは、これまでと同様にMichael Neumaier教授(ハイデルベルグ大学マンハイム校、ドイツ)、Parviz Ahmad-Nejad教授(Heliosヴッパータール臨床研究所、ドイツ)、Evi Lianidou教授(アテネ大学、ギリシャ)、Andrea Ferreira-Gonzalez教授(バージニアコモンウェルス大学、アメリカ)、私の5名です。もうお互い気心の知れた者同士です。また、グアテマラでの受講者の中からMs. Kalin Richterが選ばれて、指導者の一人として参加しました(写真1)。この仕組みについては後述致します。

場所はクアラルンプール市内にあるHospital Kuala Lumpurでした。ここはクアラルンプールの基幹病院です。受講生の数はいつも通り20名ほどです。受講生は、病院、大学、研究所に勤務している医師、研究者、技師、大学院生などが占めていました。また、隣国のインドネシアから3名の参加者がありました。コースの内容もこれまで通りに5日間のコースで行いました。実習では、自分達の血液からのDNA調整、それを用いた基本的なPCR操作、用意した試料を用いてのアレル特異的RFLPとPCRの実施、in silicoでのプライマーデザインとシークエンス確認を行いました(写真2-4)。これに加えて、遺伝病とその診断、分子腫瘍学、ファーマコゲノミックス、分子微生物学、分子生物学の先端技術などについて講義しました(写真5-7)。

今回のコースにおける受講者たちも、非常に高いモチベーションと質を持っていました。講義の後には積極的かつ熱心に質問を私たちに投げかけ、貪欲に知識や技術を吸収しようとする姿勢が見受けられました。また、マレーシア自体が英語圏内であることから、受講生は皆流暢な英語をしゃべります。これは、スペイン語圏だったウルグアイやグアテマラとの大きな違いでした。講師陣も回数を重ねて慣れたこともあり、大きなトラブルもなく、順調にコースを終わらせることができました。これまでのコースと異なる印象としては、イスラム教圏であったことがあげられます。受講者の女性はほぼみなスカーフを装着しているのが印象的でした。ただ、アラブ圏とは違って顔は露出させており、色とりどりのスカーフを身につけていることから、慣れるとファッションの一部と感じてきます。また、病院内にはお祈り用の部屋が用意されており、お昼時にはそこでお祈りに行っていました。時間は厳密でなくてもいいようで、実験の段取りに合わせて、都合のよい時間に行っていました。

このコースを成功させている要因として2つあげられます。一つは、コースの最後に試験を行うことです。講義の内容から30題ほど出題します。実際には不合格となるケースはないのですが、最初にこの件を受講者に通知しておくと、やはりいい意味での緊張感が出て、試験前夜には受講生たちは皆一生懸命に自宅で勉強しているようでした。もう一つは、そのコースの中での優秀者を次の年のコースの指導者として連れて行くという仕組みです。この仕組みにはいくつかの目的があります。一つは、コースの内容を知っている前年の受講者が参加してくれるとコースの運営が楽になること、二つ目には、他国のコースに参加した受講生が母国に帰った後、そこでの臨床化学の発展に貢献してくれることが期待できること、そして三つ目が受講生のモチベーションを高めることです。実際、モチベーションの高い受講生はこれを聞くと眼の色を変えてコースに取り組みます。昨年のグアテマラではウルグアイからMs. Maria Shöraderが、今回のマレーシアではグアテマラからMs. Kalin Richterが参加しました(写真8, 9)。我々講師陣にとって大きな助けとなるとともに、受講生にとっても大きな刺激となったようです。また、選ばれた受講生にとっても大きな出来事であり、Mariaは昨年のグアテマラでのコースへの参加を機に勤務していた会社を辞め、ドイツの大学での大学院進学を決心しました。コースの実施が彼ら自身の人生にまで影響してしまうということです。こうした仕組みは他の場合でも参考になるでしょう。

このコースの実施は、回を重ねることで、IFCCの活動の中でも非常に高く評価されるようになってきました。コース実施が開催国の受講生に与える影響、コース実施のための国際的チームによるノウハウの蓄積、講師陣と開催国を中心とした臨床化学分野におけるネットワーク形成と、コースによって得られるこれらの成果はどれもが重要です。今後さらに回を重ねて、このコースの重要性を高めるとともに、もっと積極的にこのコースの存在を周知しようと考えています。

(平成24年11月記)